【谈艺录】张森:学书遐想

转载自上海中国画院(2014-09-17)编辑|江彦嘉

有位朋友要我谈谈在具体创作一件作品时,我是怎样构思的。想了半天,我只说了一句:“无可奉告。”并不是我保守,不肯讲,更不是故弄玄虚,说实在,这是一句大实话。因为在学习阶段临帖要讲究用笔、点画、字形及章法等等,而具体创作时必须是下意识的,只有在毫无束缚的前提下,作者的情感才能得以真实而充分的流露。“人人细问此中妙,怀素自言初不知”(戴叔伦《怀素上人草书歌》)这一先例,古人早已有之,还有什么可以怀疑的呢?初学创作往往要反复写上许多遍,一遍不行再写一遍,写到自认为没有毛病了,其实最大的毛病也就出来了——太做作了。艺术美要求的是自然和生动。前人评颜真卿的字有“正不及草,草不及稿”之说,享有“天下第二行书”的《祭侄稿》正是一件草稿作品,为什么?因为草稿最不经意,最为放松的缘故。

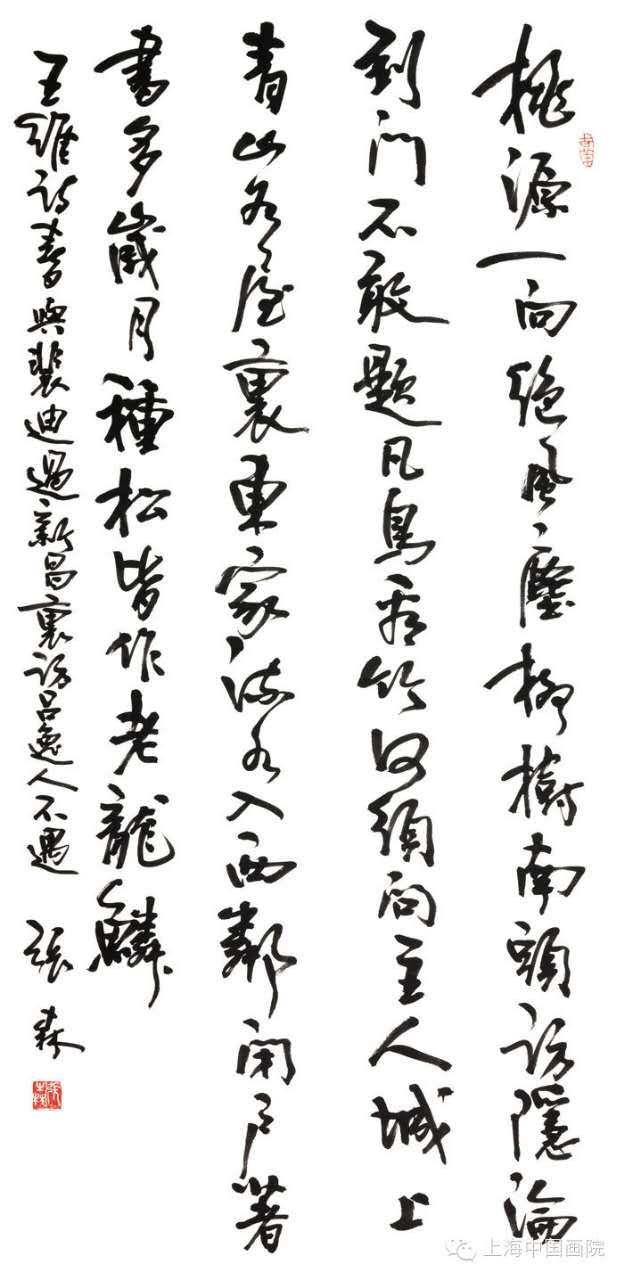

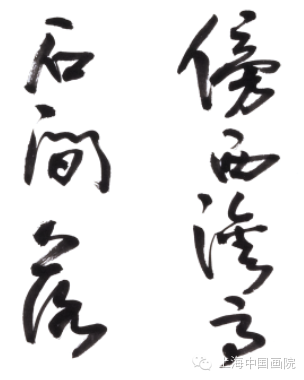

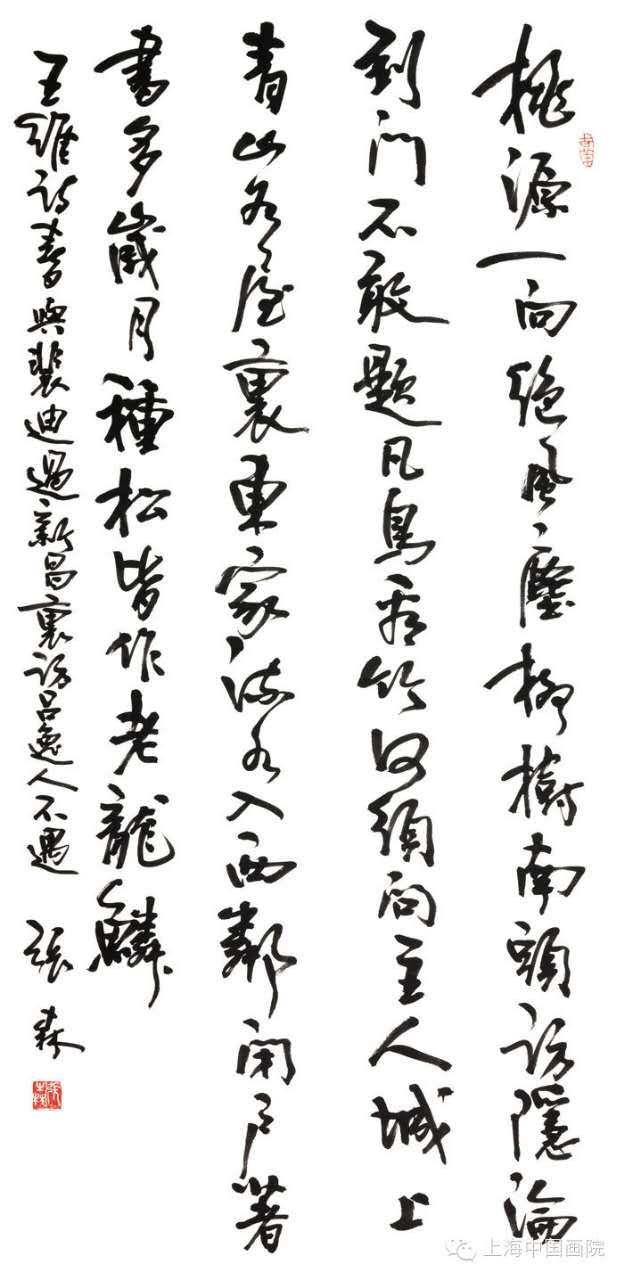

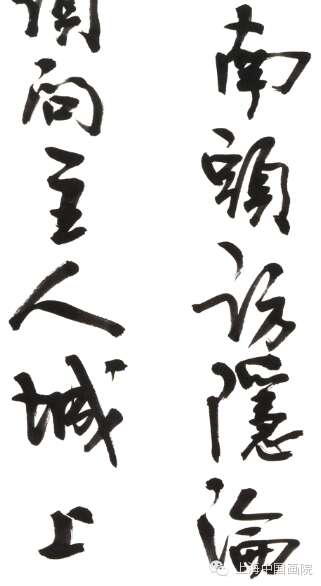

王维诗《春日与裴迪过新昌里访吕逸人不遇》 张森 135×67cm

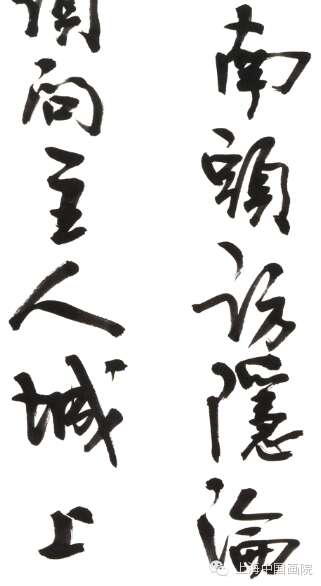

王维诗(局部)

王维诗(局部)

就这么一件小事,却引发了我对书法的诸多遐想。

现在书法界有一句很时髦的话:“中国书法要走向世界,要使外国人也看得懂中国书法。”于是,似字非字,似画非画的所谓“现代书法”应运而生。年轻人血气方刚,壮志凌云,固然可嘉,但仔细想来,这种做法似有点盲目,而且急功近利。天下与汉字打交道的中国人真正了解书法者为数不多,更不用说“目不识丁”的外国人了。外国人要懂中国话必须学中文;要了解书法必须先修汉学。纵然刺激感官的作品,一时间能令人好奇,这并不等于外国人了解书法。奇只是一时的,久之也就无奇可有了。

以技法见长的字好学,以情感见长的字难学。故自古以来,习欧、颜、柳、赵者众,而近旭、素者鲜,前者能加功力,而后者只能意会。

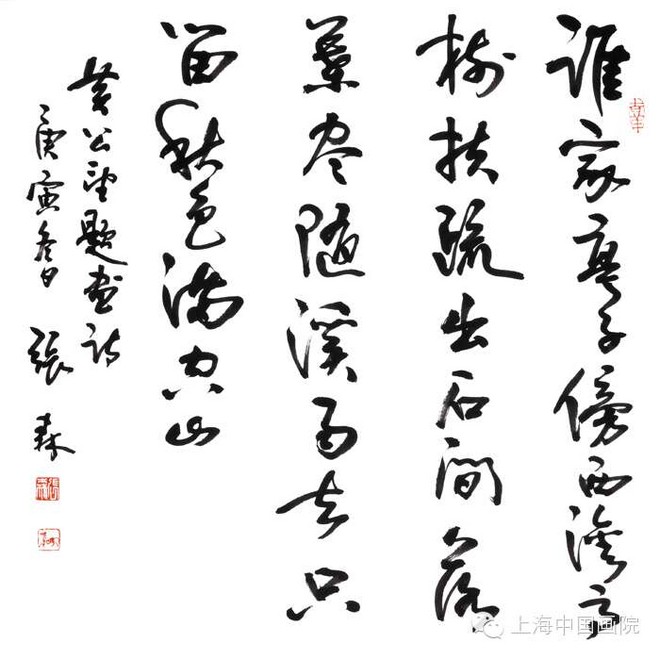

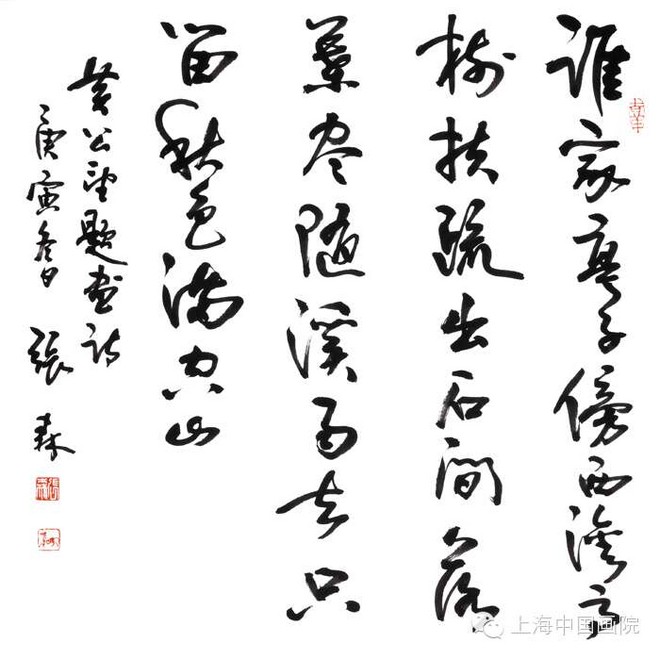

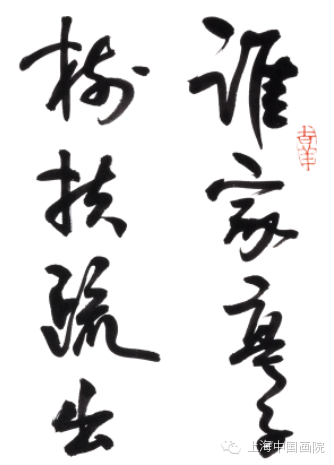

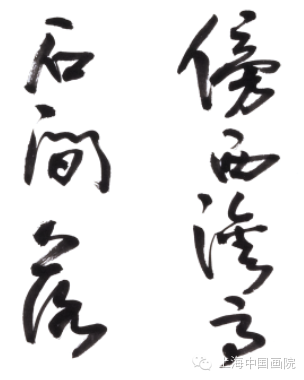

黄公望 题画诗 张森 67×67cm

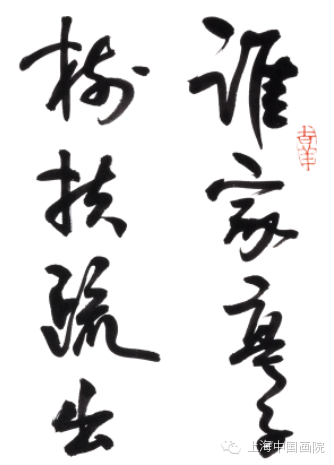

黄公望 题画诗 (局部)

黄公望 题画诗 (局部)

黄公望 题画诗(局部)

不容否认,书法是个体行为。“字如其人”这句话说得太深刻了。你的性格、思考方式、修养,决定了你书法道路的大概,功力也只能在这大前提下决定你能走多远。每个人都有个性,因此每个人都有自己的风格,所谓的大家只不过风格鲜明强烈而已。一些评论者往往贬人说某人某人总是老面孔,我认为这句话本身就有问题。每个人只能,也只可能有一个面孔,所谓的“变脸”,只能是类似杂技小丑。作为炉火纯青的书家绝对不屑为之,由此可见,“老面孔”是书法人格化的体现。

河流大野犹嫌束 山入潼关不解平 张森 147×27cm×2

记得西方有位艺术家曾讲过,一个人如果能够听从别人的领导、劝告,那么这个人就成不了艺术家。当然,这只是指艺术范畴。艺术家的确需要具有一种独特的、执着的性格,他对艺术的理解和创造,绝不会迁就欣赏者的意志,而是努力地使欣赏者了解,接受自己独特的艺术风范。只有具备这种个性,才能成为一名杰出的艺术家。

独钓寒江 张森 36×147cm

独钓寒江(局部)

独钓寒江(局部)

独钓寒江(局部)

独钓寒江(局部)

许多书家都说要努力创造我们时代的时代精神。我认为时代精神作为个人既无法创造,也无法摆脱,我们这个时代写的字,就是我们时代的风貌和精神。“不识庐山真面目,只缘身在此山中。”三百年后再回头看看我们时代的字,就如同我们现在看古人的字一样,一代风貌便昭然若揭了。古与今是相对的,唐代人写的篆隶,绝不可能被误认为出自秦汉。有些人想通过种种工艺手段使自己的字变得旧气些,那只不过是廉价的仿古家具而已。

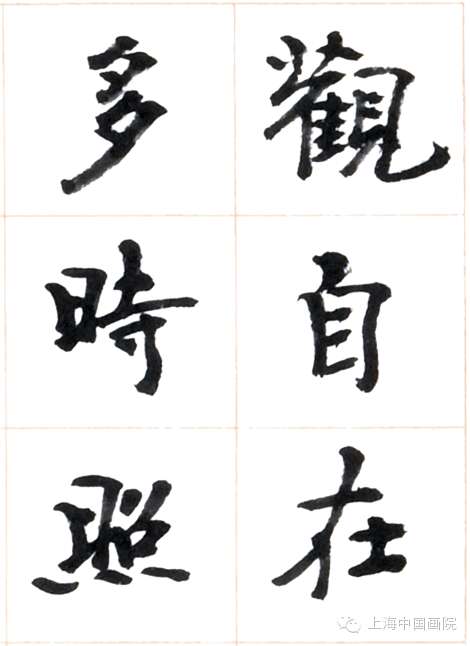

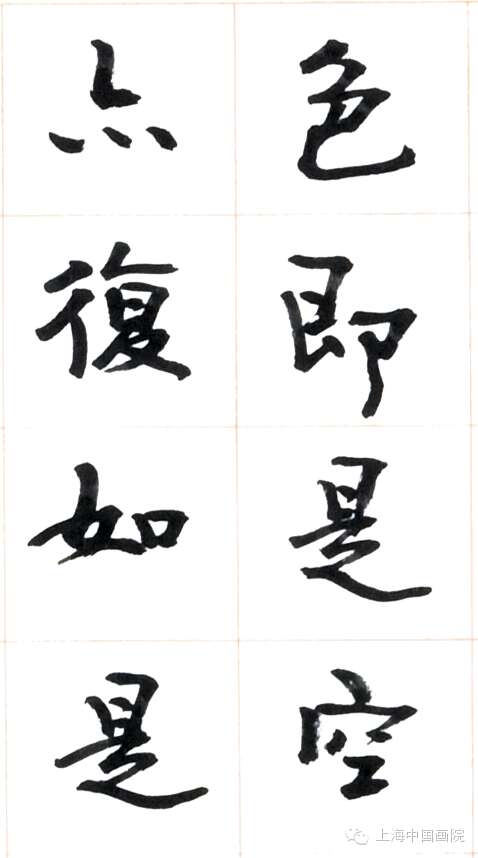

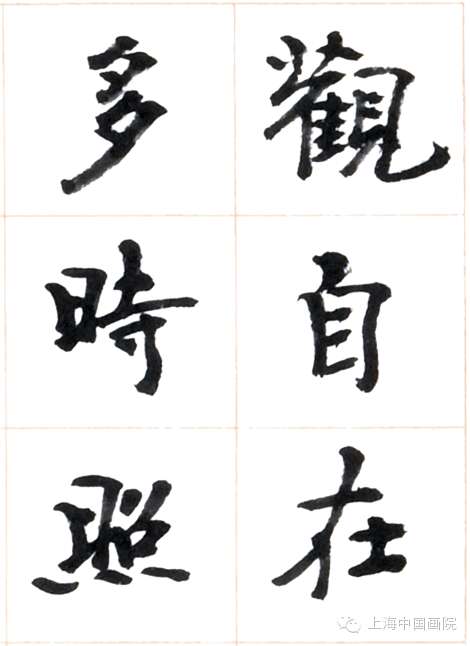

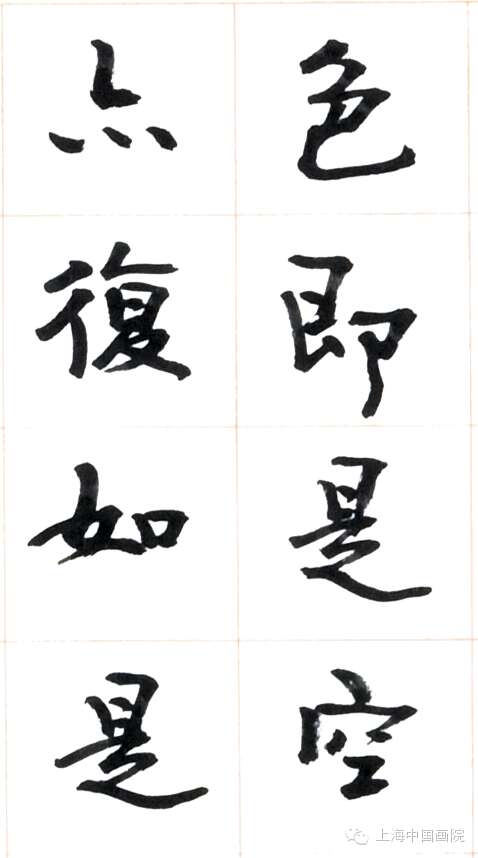

般若波罗蜜多心经 张森 68×129cm

般若波罗蜜多心经(局部)

般若波罗蜜多心经(局部)

般若波罗蜜多心经(局部)

一些人初涉书道,一开口就是我师从某公某公,以标榜自己“名师出高徒”。我认为“名师出高徒”之“徒”指学徒,只能适用于技艺方面,书法是艺术,而不是技术。艺术与技术的区别在于:你做的事别人可以代你完成,是技术;你做的事,任何人也无法代你完成,是艺术。两者之区别,在于艺术有个性,技术没有个性。就书法而言,老师只能传授技法,技法全解决了并非就是书家。“老师领进门,修为在自身”。这是众所周知的普通常识。

种种遐想,起自点滴,愿与有识者共同探索艺术真谛。